En la historia de la ciencia, son innumerables los ejemplos de científicos que han desarrollado entre ellos una cierta rivalidad, cuando no una abierta animadversión. Casi siempre, se ha tratado de colegas que trabajaban en el mismo campo de investigación o incluso acerca del mismo asunto, y sus enfrentamientos han estado a menudo relacionados con la primacía en ciertos descubrimientos o con la interpretación de los mismos. En este sentido, recordemos los célebres casos de Newton y Leibniz con respecto al cálculo diferencial, del propio Newton con Robert Hooke, o de la despiadada «guerra de los huesos» entre los paleontólogos Edward Cope y Othniel Marsh. Como era de esperar, la ciencia del cerebro no ha sido en esto una excepción, tal y como ilustra la famosa controversia entre los seguidores de Santiago Ramón y Cajal y los del fisiólogo italiano Camillo Golgi acerca de la organización del sistema nervioso.

El sabio de Pavia

Y el caso es que, en realidad, no puede decirse que ambos científicos se llevasen mal del todo, si bien es cierto que Cajal, por ejemplo, no tenía un buen concepto de su colega y rival. De hecho, consideraba que Golgi tenía un carácter muy distinto al suyo y que era muy engreído. En sus memorias, apunta a que el italiano era muy reacio a aceptar las ideas de los demás y que aborrecía la crítica.

En concreto, llegó a escribir lo siguiente: «¡Cruel ironía de la suerte, emparejar, a modo de hermanos siameses unidos por la espalda, a adversarios científicos de tan antitético carácter!». Por otro lado, aseguraba que Golgi era un gran científico, refiriéndose a él en varias ocasiones como «el sabio de Pavía». En realidad, la controversia Cajal-Golgi no tuvo tanto que ver con la relación personal de estos dos pioneros de la neurociencia como con la distinta interpretación que hicieron de sus descubrimientos. Y para entenderlo, es preciso situarnos en el contexto de los conocimientos de la época.

En la imagen, esquemas que comparan la concepción de Golgi acerca de las comunicaciones sensitivo-motrices de la médula espinal (I) con el resultado de sus investigaciones (II).

La ‘reazione nera’, el método de Golgi

Durante siglos, la forma en la que estaba organizado el cerebro había sido un misterio inescrutable. Los primeros microscopistas habían tenido muchas dificultades para estudiar al detalle el sistema nervioso, porque las características del tejido cerebral fresco o de la médula espinal no permitían hacer cortes limpios. Pero en la primera mitad de la década de 1870, Golgi, que trabajaba como fisiólogo en una residencia de pacientes con trastornos neuronales crónicos, desarrolló su célebre reazione nera, hoy conocida como la técnica de tinción de plata, o técnica de Golgi. Básicamente, lo que Golgi hizo fue tratar el tejido nervioso con bicromato de potasio, para después sumergirlo en una disolución de nitrato de plata. El cromato de plata resultante de la reacción entre el bicromato y el nitrato, uno de los compuestos que están detrás del desarrollo de la fotografía moderna, se fijaba en el tejido de forma que al seccionarlo y observarlo bajo el microscopio podían verse células nerviosas enteras, con sus axones y sus dendritas.

Al principio, el método resultaba un tanto engorroso pero, una vez perfeccionado, las espectaculares micrografías del italiano causaron sensación entre la comunidad científica. Por primera vez, era posible estudiar el cerebro en condiciones. El propio Golgi se puso manos a la obra, aunque cometió el error de dejarse llevar por la corriente de opinión preponderante, según la cual los elementos individuales del sistema nervioso debían estar «fusionados» en una especie de red o retículo.

Según la versión de la que se tratase, o bien eran las dendritas las que se fusionaban o bien eran los axones los que estaban interconectados en un retículo gigantesco. Golgi nunca pudo sustraerse a esta visión de las neuronas, aunque muchas de las observaciones de sus colaboradores desafiaban abiertamente su postura.

Ramón y Cajal, por su parte, había entrado en contacto con el método de Golgi en 1887. Durante una visita en Madrid al psiquiatra Luis Simarro quedó maravillado al observar las impresionantes preparaciones del tejido nervioso. En sus propias palabras, «no podía separar mis ojos del microscopio». Como no podía ser de otra manera, el navarro se convirtió rápidamente en un maestro de la técnica de tinción de plata, armado de la cual fue capaz de llevar a cabo fascinantes estudios acerca del cerebelo y la retina.

Dibujos científicos de Santiago Ramón y Cajal. Cálices de Held en el núcleo del cuerpo trapezoide (izda.) y células de Purkinje (A) y células granulosas (B) del cerebelo de una paloma (dcha.)

Viendo cosas distintas

Sin embargo, y por extraño que pueda parecer, a pesar de que Cajal confirmó muchos de los descubrimientos previos de Golgi, ambos científicos parecían no estar viendo exactamente lo mismo. El italiano, por ejemplo, creía que los axones de las células de Purkinje del cerebelo (una clase de neuronas que regulan los movimientos complejos que requieren coordinación) formaban una red que se fusionaba con las fibras aferentes. Cajal, por el contrario, veía muy claro que las neuronas eran unidades totalmente independientes, que aunque ciertamente se encontraban estrechamente interconectadas nunca llegaban a fusionarse.

La certera observación de Cajal es hoy en día el núcleo de lo que se conoce como «doctrina neuronal», pero como ocurre a menudo con descubrimientos en su día revolucionarios que con el tiempo se han tornado esenciales, las conclusiones del español no fueron aceptadas de inmediato. De hecho, hubo una fuerte controversia al respecto de si las espinas dendríticas existían de verdad.

Hoy en día sabemos que estas espinas son pequeñas protuberancias en la membrana del árbol dendrítico en las que tiene lugar la sinapsis con los botones axonales de otras neuronas, pero Golgi y sus partidarios pensaban que se trataba simplemente de un artefacto consecuencia de la tinción, sin importancia alguna. Cajal, que las había observado con detalle durante el estudio de las células de Purkinje del cerebelo de las palomas, estaba, sin embargo, convencido de que se trataba de estructuras reales, y como tales las representó en unas célebres ilustraciones de su Estructura de los centros nerviosos de las aves, un paper publicado en 1888.

Ante el escepticismo generalizado, Cajal razonaba así. Si las espinas eran un artefacto consecuencia del precipitado de la sal de plata, ¿por qué solo aparecían asociadas a las dendritas? ¿Por qué no se las veía en los axones o en el cuerpo celular principal? ¿Y por qué seguían apareciendo cuando se utilizaban nuevos métodos de tinción que no incluían cromato de plata? Para demostrar que se trataba de estructuras reales, Cajal empleó dos variantes del azul de metileno, un nuevo y potente colorante orgánico puesto de moda por el gran Paul Ehrlich, cuya estructura química no tenía nada que ver con las sales de plata.

El brillante neurocientífico estaba convencido de que las espinas podían ser lugares de contacto entre las neuronas, algo cierto pero que hasta el advenimiento de la microscopía electrónica no se demostró. Como consecuencia de sus esfuerzos, las conclusiones de Ramón y Cajal no tardaron en ser ampliamente aceptadas y, de hecho, a partir de 1896 los libros de texto comenzaron a mostrar de forma rutinaria las espinas dendríticas en las ilustraciones de las neuronas. Es muy probable que a Golgi no le hiciese ninguna gracia darse cuenta de que su colega español llevaba razón y de que él estaba equivocado, algo que seguramente no contribuyó a mejorar la cordialidad en su relación.

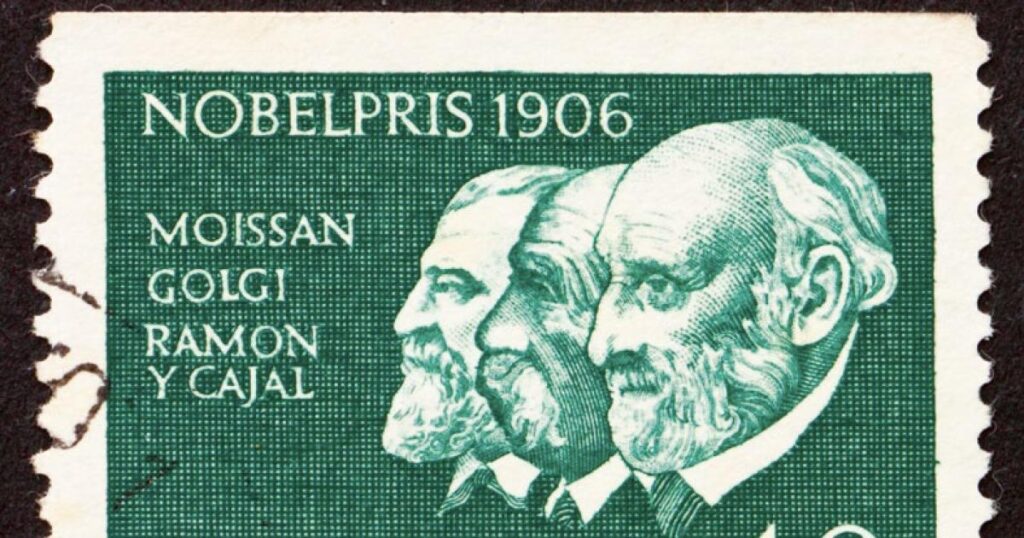

Moissan, Golgi y Ramón y Cajal, ganadores del Premio Nobel de 1906, en un sello conmemorativo.

Premio Nobel compartido

En cualquier caso, y como si de dos neuronas se tratase, el destino parecía empeñado en que ambos colegas se mantuviesen más conectados de lo que les gustaría. Y es que, en 1906, ambos compartieron el Premio Nobel de Medicina o Fisiología. El comité del Instituto Karolinska de Estocolmo estimó que, si bien el italiano había inventado el maravilloso procedimiento de la técnica de tinción, había sido el español el que había interpretado correctamente las imágenes del microscopio, ayudando a comprender cómo están organizados en su nivel más íntimo el cerebro y la médula espinal y fundando, de facto, la moderna neurociencia.

Obligados por los acontecimientos, Camillo Golgi y Santiago Ramón y Cajal terminaron encontrándose en la ceremonia de entrega de premios. En su discurso, y sin dar su brazo a torcer, Golgi hizo una encendida defensa de sus ideas, algo que sabemos por sus propios escritos que no le sentó nada bien a Cajal, al que le parecía increíble que el italiano siguiese en sus trece a esas alturas. Más tarde declararía que durante su intervención, Golgi «hizo gala de una altivez y egolatría tan inmoderadas, que produjeron deplorable efecto en la concurrencia». Fue quizás la combinación del enojo de Cajal con la egolatría de Golgi lo que provocaría que ambos científicos nunca llegasen a colaborar. Sencillamente, a partir de la concesión del premio, los dos genios decidieron ignorarse cordialmente el resto de sus vidas.

A la izda., libro de Francesco Gennari ‘La peculiar estructura del cerebro’; a la dcha., contraste con estrías de Gennari: franja blanca que delinea la corteza visual primaria

El destino de dos grandes pioneros de la neurociencia

En 1913, Camillo Golgi se convirtió en miembro de la Real Academia de las Artes y las Ciencias de los Países Bajos y, después de retirarse, se convirtió en profesor emérito de la Universidad de Pavía, donde murió en 1926. Santiago Ramón y Cajal, por su parte, recibió a lo largo de su vida una auténtica lluvia de premios y condecoraciones mientras trabajaba como catedrático de Histología e Histoquímica Normal y Anatomía Patológica de la Universidad Central de Madrid y como director del flamante Instituto Cajal. Falleció en 1934.

No deja de ser una paradoja que sus extraordinarias vidas se viesen unidas para siempre por sus trascendentales descubrimientos acerca del cerebro, mientras que se mantenían separadas porque al mirar por el microscopio nunca veían lo mismo.

Fuente de TenemosNoticias.com: www.muyinteresante.com

Publicado el: 2024-05-20 08:00:00

En la sección: Muy Interesante